相關新聞

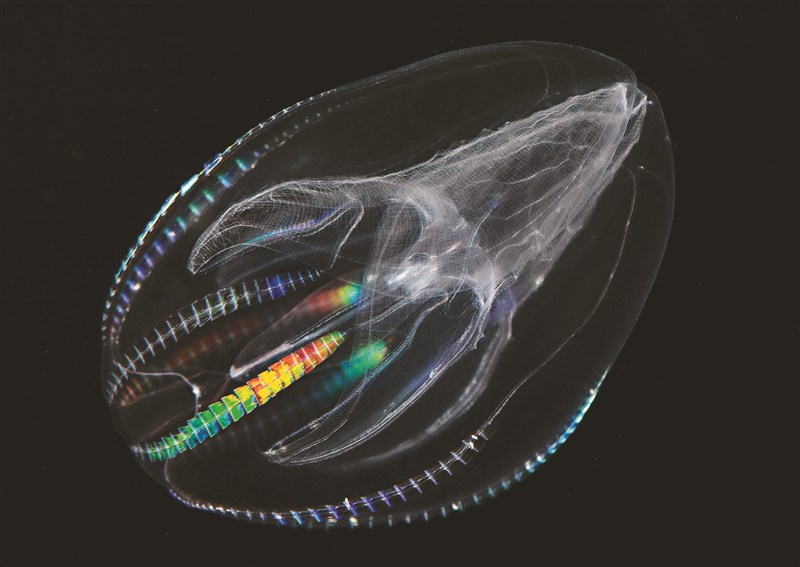

櫛水母或許透露出生物逆向發育機制。圖/美聯社

櫛水母。圖/美聯社

研究揭開櫛水母的神奇生物功能。圖/美聯社

杜鵑與宿主之間有「共同演化」關係。圖/美聯社

病媒蚊防治是預防登革熱的關鍵。圖/美聯社

淡海櫛水母可融和修復和逆齡。圖/美聯社

埃及斑蚊會傳染登革熱。圖/美聯社

編譯/潘楠慕

近日發表的兩份關於「櫛水母」(comb jelly)的研究,令人讚嘆生物的奧妙。這種海洋中的無脊椎動物,不僅在受傷後可以和不同個體融和修復,成年櫛水母在承受壓力下,甚至還能「逆齡」,回到幼體的形態和攝食行為。

第一份研究10月在《當代生物學》(Current Biology)期刊發表,日本基礎生物學研究所研究員城倉圭研究一群淡海櫛水母(Mnemiopsis leidyi),驚訝地發現,兩個個體竟然能夠無縫融和,彷彿形成一個新的生物。研究人員是在觀察這批生活在水族箱中的水母時,注意到一個異常大的個體,擁有兩個遠離口部的末端,和兩個用於感知水流、重力的頂器。

為了測試這個異常水母是否真的由兩個個體融和而成,研究人員在不同地點和日期採集10隻個體,移除這些水母的部分葉狀結構,兩兩一組進行測試,結果在10次中有9次都顯示,受傷櫛水母可和不同個體融和,合體過程約12到18小時,而且切口邊緣完美接合,融和後的水母在約3周的觀察期間內都存活下來,對外界刺激也會有反應,肌肉會同步收縮,顯示連神經系統都合體。

先前的研究顯示,淡海櫛水母需要排泄時會自體融和,外皮和消化系統融和在一起,形成一個開口,就像製造一個「會消失的肛門」。但是,城倉圭這份研究是首次呈現出,兩個獨立的櫛水母個體也能合而為一。

城倉圭指出,這種「功能性融和」能力大多受異體辨識系統影響,此機制會區分自體、異體,觸發免疫排斥,「實驗中將近90%的個體融和,意味著櫛水母可能缺乏異體辨識系統」。

另一份由挪威卑爾根大學自然歷史學家索托-安格爾(Joto J. Soto-Angel)等人進行的研究,偶然發現實驗室中的成年淡海櫛水母消失,取而代之的是一隻幼年水母,因此好奇這種水母是否像被稱為「不死水母」的燈塔水母(Turritopsis dohrnii)一樣,能逆轉回到幼體形態。

結果實驗發現,成年淡海櫛水母經歷飢餓和身體損傷的壓力後,會回到幼體階段。索托-安格爾說:「牠們慢慢過渡到典型的幼體模樣,有如時光倒流。」這些水母不僅在幾周內重塑其形態特徵,還表現出幼體的攝食行為。

櫛水母在大約7億年前,在演化道路上與現存其他動物的祖先分道揚鑣。專門研究櫛水母的佛羅里達大學神經科學家莫洛茲(Leonid L. Moroz)說,目前人類對海洋生物,還不如對月球上岩石的了解多,這兩項研究成果,有助於揭開驅動生物逆向發育的分子機制,以及為了解免疫系統的演化提供線索,「這打開了潘朵拉的盒子,一個好的潘朵拉盒子」,或許櫛水母還有更多令人驚喜的祕密有待發掘。

抗登革熱新招 讓雄病媒蚊失聰

杜絕病媒蚊滋生,是防治傳染性疾病登革熱的重要方式,現在科學家找到一種新奇的方式,對抗這類由蚊子傳播的疾病:讓雄蚊「耳聾」。研究發現,喪失聽覺的雄蚊,將無法順利交配繁殖。

蚊子繁殖的關鍵是,雄蚊靠聽覺辨識雌蚊振動翅膀的聲音,追蹤後接近、進而交配。美國加州大學聖塔芭芭拉分校研究團隊針對這一點進行實驗,發現利用基因改造讓雄蚊失去聽覺後,牠們也變得「性趣」缺缺,即使與雌蚊共處一籠3天仍無法交配。由於雌蚊是傳播疾病的元兇,阻止雌蚊繁殖後代,將有助於減少其族群,進而降低疾病傳播風險。

這份11月在《美國國家科學院院刊》(PNAS)發表的研究,以埃及斑蚊為對象,鎖定攸關雄蚊聽覺的蛋白質TRPVa,使其通常用於探測聲音的神經,完全對原本十分吸引雄蚊的雌蚊振翅聲沒反應。相較之下,未經基改的雄蚊,快速且頻繁地與籠內幾乎所有雌蚊交配。

研究蚊子繁殖行為的德國奧爾登堡大學感官生物學教授亞伯特(Joerg Albert)指出,「這份研究首次從分子層面證實,聽覺對蚊子的繁殖不僅重要,而且是不可或缺」,他認為,以這種方式進行病媒蚊防治的前景可期。

研究人員指出,另一種研究中的控制蚊子族群方式,是讓蚊子不孕,兩種方式可結合運用,讓經過基改的不孕雄蚊聽覺更靈敏,使其能比野生雄蚊更快找到雌蚊交配,同樣可減少雌蚊繁殖後代的機會。不過亞伯特提醒,蚊子也是一些動物的食物,在食物鏈中扮演重要角色,在族群控制上需要謹慎。

杜鵑鳥騙術進化 複製宿主外貌

杜鵑鳥(cuckoo)以欺騙其他鳥類撫養牠們的幼鳥出名,近期一份新研究顯示,這種鳥類的「騙術」又更高超了:牠們因為寄生其他鳥兒的巢,甚至演化出與宿主鳥樣貌相似的亞種。

許多掠食者和寄生者會進化出特殊的策略來避免被發現,例如每當利用一個新的宿主時,寄生者會需要模仿新宿主才能寄生成功,也因此可能促使寄生者的原始種群,分化出新物種。著名演化生物學家達爾文(Charles Darwin)160多年前提出這種過程,但是一直難以實地觀察到。

由英國劍橋大學、澳洲國立大學等多所知名學術機構參與的一份跨國研究,近日在《科學》(Science)期刊發表的報告,以杜鵑鳥為例,展現這種過程如何催生出新物種。這份針對「銅色杜鵑」(bronze-cuckoo)進行長達20年的研究,發現有些銅色杜鵑已經進化出更像宿主的長相。

研究指出,當宿主鳴禽被銅色杜鵑寄生久了,進化出能夠認出杜鵑雛鳥,將其驅逐,這時只有與宿主雛鳥長得最像的杜鵑雛鳥,能避免被識破而存活下來,因此,銅色杜鵑逐漸演化出與宿主更相似的外貌,每一代雛鳥和宿主愈來愈像,藉此贏得這場生存之戰。

當杜鵑對宿主造成高昂代價,如導致宿主所有雛鳥喪生,牠們與宿主因競相進化而催生出新物種的可能性最高。銅色杜鵑已分化出幾個獨立亞種,每個亞種雛鳥會有相似於各自宿主的樣貌。

劍橋大學演化生物學教授基納(Rebecca Kilner)說,這是一種「共同演化軍備競賽」,可能發生在任何彼此競爭的物種,而這可能促使新物種的出現,有助於提高地球的生物多樣性。