感謝您對本站的支持,歡迎您加入成為會員,請您詳細閱讀本會員條款,本會員條款訂立的目的,是為了保護會員及提供服務者之利益,並構成使用者與會員服務提供者之間的契約,使用者勾選下列「同意」欄,完成註冊手續、或開始使用會員服務時,即視為已知悉、並完全同意本使用條款的所有約定:

會員保管密碼及通知的義務

會員帳號及密碼,不能重複登錄。

會員應該妥善保管密碼,不可以將密碼洩露或提供給其他人知道或使用;以同一個會員帳號和密碼進入後所進行的所有行為,都將被認為是該會員本人和密碼持有人的行為。

會員註冊時必須填寫確實之個人資料,若發現有不實登錄時,得以暫停或終止其會員資格,若違反中華民國相關法律,亦將依法追究。

會員如果發現或懷疑有第三人使用其會員帳號或密碼,應該立即通知,採取必要的防範措施。

會員的隱私權保障

除了以下四點情況:

基於法律之規定。

受司法機關或其他有權機關基於法定程序之要求。

在緊急情況下為維護其他會員或第三人之人身安全。

會員透過與商家購物、兌換贈品,因而產生的金流、物流必要資訊。

對於會員所登錄或留存之個人資料,在未獲得會員同意以前,絕不對外揭露會員之姓名、地址、信用卡卡號、電子郵件地址及其他依法受保護之個人資料。 同時為提供行銷、市場分析、統計或研究、或為提供會員個人化服務或加值服務之目的,會員同意、或策略合作夥伴,得記錄、保存、並利用會員在本網站所留存或產生之資料及記錄,同時在不揭露各該資料之情形下得公開或使用統計資料。

智慧財產權

網站上之所有著作及資料,其著作權、專利權、商標、營業秘密、其他智慧財產權、所有權或其他權利,均為或其原始著作人所有,除事先經或其權利人之合法授權外,會員不得擅自重製、傳輸、改作、編輯或以其他任何形式、基於任何目的加以使用,否則應負法律責任。

個別條款之效力

本約定之任何條款之全部或一部份無效時,不影響其他約定之效力。

準據法及管轄法院

對於會員與本公司的權利義務關係,應依網路規範及中華民國法律定之;若產生任何爭議以台灣台中地方法院為第一審管轄法院。網站上的任何聲明、條款如有未盡完善之處,將以最大誠意,依誠實信用、平等互惠原則,共商解決之道。

會員身份終止與通知的義務

具有更改各項服務內容或終止任一會員帳戶服務之權利,同時將以電子郵件通知會員。以目前一般認為合理之方式及技術維護本網站系統之正常運作;但因天災、事變、或其他不可抗力、其他非可歸責於之事由、或非所得控制之事由而致資訊顯示不正確、或遭偽造、竄改、刪除或擷取、或致系統中斷或不能正常運作時,對於因此所生之損害,不負賠償或補償之責任。

若會員決定終止會員資格,請直接以電子郵件的方式通知我們,我們會儘快註銷您的會員資料,並以電子郵件告知。

會員有通知取消會員資格之義務,並自停止會員身份日起(以電子郵件發出日期為準),喪失所有所提供之優惠及權益。

為避免惡意情事發生致使會員應享權益損失,當會員通知停止會員身份時,本公司將再次以電話確認無誤後,再進行註銷會員資格。

會員個人資料使用同意聲明條款

茲本人同意提供個人資料(包括但不限於姓名、性別、生日、電話、地址、e-mail及消費相關資料,下稱:「個人資料」)予本公司(下稱:「本公司」),並同意本公司及關係企業或委託之第三人於中華民國境內得為咖啡銷售及相關服務,行銷,消費者及客戶管理與服務,網路購物及其他電子商務服務,調查、統計與研究分析及其他經營合於營業登記項目所定之業務等目的,蒐集、處理及利用(包括國際傳輸)

本人之個人資料。本人同意個人資料之使用期限,以完成本會員條款所載特定目的之必要期間為準,惟如法律另有規定或許可更長之期間者,不在此限。

本人同意收到優惠及服務訊息。並瞭解如未確實提供完整且正確之個人資料或勾選不同意將無法獲得會員相關之優惠及服務。就所提供之個人資料依法得行使查詢或請求閱覽、請求製給複製本、請求補充或更正、請求停止蒐集、處理或利用以及請求刪除之權利。以及若欲行使前揭權利可撥打客服專線。

會員條款

本公司會依據以下條款提供官網相關服務:

1. 本會員服務條款所稱之「會員」,為依照本站所定之加入會員程序加入完成並通過認證者。

2. 當您使用本站服務時,即表示您同意及遵守本服務條款的規定事項及相關法律之規定。

3. 本站保留有審核加入會員資格之權利,另外已加入會員者,本站亦保留有解除其會員資格之權利。

4. 本會員服務條款之修訂,適用於所有會員,當本站修訂本服務條款時,將於本站上公告。

二、隱私權保護

尊重並依據本網站「隱私權保護聲明」保護您的隱私(請參閱「隱私權保護聲明」條款)。

三、會員

1. 使用本站所提供之會員服務時,於加入會員時所登錄之帳號及密碼使用之。

2. 會員須善盡帳號及密碼的使用與管理之責任。對於使用該會員之帳號及密碼(無關於會員本身或其他人)利用本站服務所造成或衍生之所有行為及結果,會員須自行負擔全部責任。

3. 會員之帳號及密碼遺失,或發現無故遭第三者盜用時,應立即通知本站連絡掛失,因未即時通知,導致本站無法有效防止及修改時,所造成的所有損失,會員應自負全責。

4. 每次結束使用本服務,執行會員之登出並關閉視窗,以確保您的會員權益。

5. 盜用第三者會員之帳號及密碼,導致第三者或本公司遭其他第三人或行政機關之調查或追訴時,第三者會員或本公司有權向您請求損害賠償,包括但不限於訴訟費用、律師費及商譽損失等。

四、會員登錄資料

1. 會員登錄資料須提供您本人正確、最新及完整的資料。

2. 會員登錄資料不得有偽造、不實等之情事(ex如個人資料及信用卡資料),一經發現本公司可拒絕其加入會員資格之權利。並得以暫停或終止其會員資格,若違反中華民國相關法律,亦將依法追究。

3. 會員基本資料(ex:住址,電話及其他登錄資料)有變更時,請不定期更新相關個人資料,確保其正確及完整性。若您提供的資料有錯誤或不符等現象,本網站有權暫停或終止您的帳號,並拒絕您繼續使用本服務。

4. 未經會員本人同意,本公司原則上不會將涉及個人隱私之資料開示給第三者,唯資料共用原則...等不在此限(請參閱本站「隱私權保護聲明」相關規定)。

5. 會員應妥善保管密碼,不可將密碼洩露或提供給他人知道或使用;以同一個會員身分證字號和密碼使用本服務所進行的所有行為,都將被認為是該會員本人和密碼持有人的行為。

6. 會員如果發現或懷疑有第三人使用其會員身分證字號或密碼,應該立即通知本公司,採取必要的必要的防範措施。但上述通知不得解釋為本公司對會員負有任何形式之賠償或補償之責任或義務。

五、使用行為

1. 您使用本服務之一切行為必須符合當地或國際相關法令規範;對於使用者的一切行為,您須自行負擔全部責任。

2. 您同意絕不為非法之目的或以非法方式使用本服務,與確實遵守中華民國相關法規及網際網路之國際慣例,並保證不得利用本服務從事侵害他人權益或違法之行為。

3. 您於使用本站會員服務時應遵守以下限制:

有損他人人格或商標權、著作權等智慧財產權或其他權利內容。

使用違反公共秩序或善良風俗或其他不法之文字。

強烈政治、宗教色彩的偏激言論。

未經本公司許可,不得利用本服務或本網站所提供其他資源,包括但不限於圖文資料庫、編寫製作網頁之軟體等,從事任何商業交易行為,或招攬廣告商或贊助人。

其他違反本站「會員服務條款」的內容。

六、本公司專有權利

1. 本服務所載,或本服務所連結之一切軟體或內容,或本公司之廣告商或合夥人所提供之內容,均受其著作權或其他專有權利或法律所保障。

2. 當您傳輸資料至本公司提供之服務時,您即同意此一資料為全開放性(任何人均可瀏覽)。您授權並許可本公司得以重製、修飾、改編或以其他形式使用該內容之全部或一部分,及利用該內容製作衍生著作。衍生著作之著作權悉歸本公司所有。

3. 本公司同意除依本使用條款約定,將前述您的資料及衍生著作置於本網站供網路使用者瀏覽,以及本公司所屬相關媒體外,絕不非法轉供其他直接營利目的或侵害您的權利之使用。

4. 所有網頁之頁面出現之廣告看板與活動訊息,所有權及經營權均為本公司所有,使用者除事先取得本公司同意外,不得自行使用所有訊息。

5. 會員同意並授權本網站,得為提供個人化服務或相關加值服務之目的,提供所需之會員資料給合作單位(第三者)做約定範圍內之運用,如會員不同意將其資料列於合作單位(第三者)產品或服務名單內,可通知本網站於名單中刪除其資料,並同時放棄其本網站以外之購物優惠或獲獎權利。

6. 同時為提供行銷、市場分析、統計或研究、或為提供會員個人化服務或加值服務之目的,會員同意本公司、或本公司之策略合作夥伴,得記錄、保存、並利用會員在本網站所留存或產生之資料及記錄,同時在不揭露各該資料之情形下得公開或使用統計資料。

7. 對於會員所登錄之個人資料,會員同意本網站得於合理之範圍內蒐集、處理、保存、傳遞及使用該等資料,以提供使用者其他資訊或服務、或作成會員統計資料、或進行關於網路行為之調查或行銷研究。

七、終止授權

您使用本服務之行為若有任何違反法令或本使用條款或危害本網站或第三者權益之虞時,本公司有權不經告知您,立即暫時或永久終止您使用本服務之授權。

八、修改權

1. 當您開始使用本服務時,即表示您已充分閱讀、瞭解與同意接受本條款之內容。

本公司有權於任何時間修改與變更本條款之內容,並將不個別通知會員,建議您定期查閱本服務條款。如您於本條款修改與變更後仍繼續使用本服務,則視為您已閱讀、瞭解與同意接受本條款修改或變更。

2. 本公司有權暫時或永久修改或中止提供本服務給您,您不得因此要求任何賠償。

九、會員身份終止與本公司通知之義務:

1. 本公司具有更改各項服務內容或終止任一會員帳戶服務之權利。

2. 若會員決定終止本公司會員資格,可直接以電子郵件的方式通知本公司或是由本公司所提供之機制進行取消,本公司將儘快註銷您的會員資料。

3. 會員有通知取消本公司會員資格之義務,並自停止本公司會員身份之日起(以本公司電子郵件發出日期為準),喪失所有本服務所提供之優惠及權益。

4. 為避免惡意情事發生致使會員應享權益損失,當會員通知本公司停止會員身份時,本公司將再次以電子郵件確認無誤後,再進行註銷會員資格。

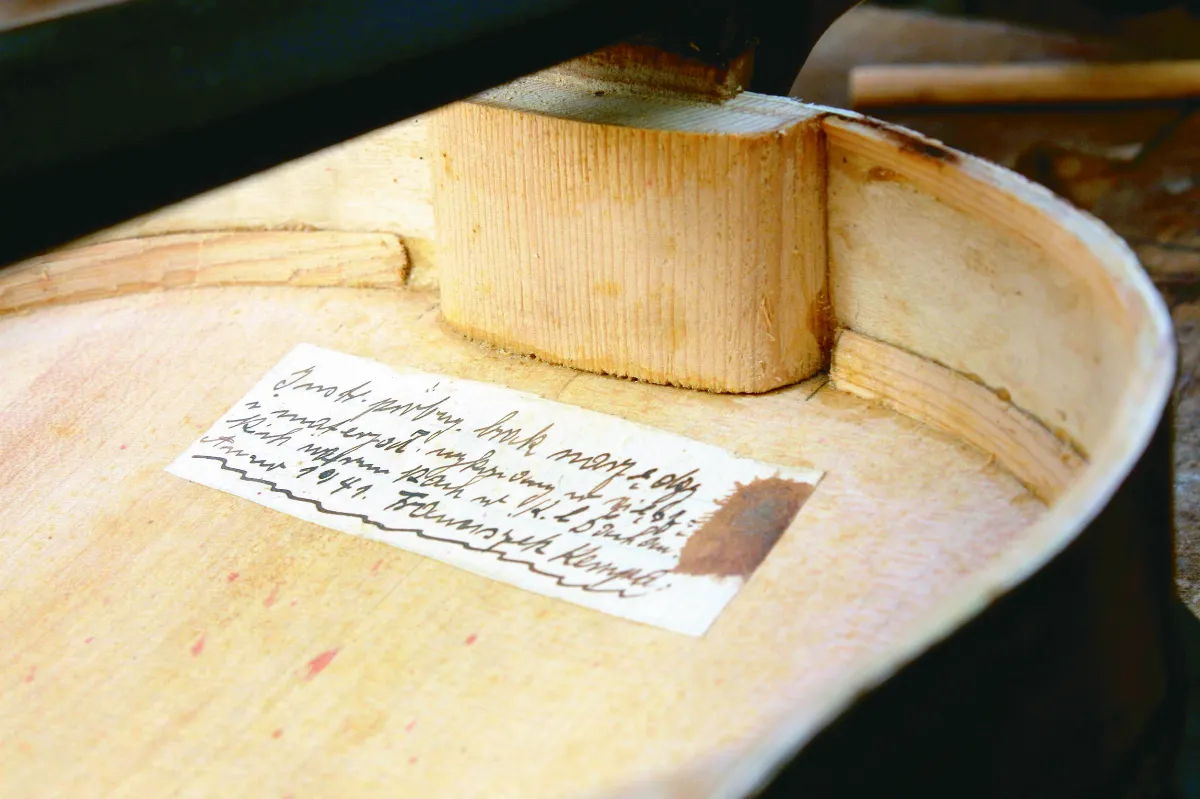

製琴師藏在琴身裡的手寫紙條。圖/美聯社

製琴師藏在琴身裡的手寫紙條。圖/美聯社

琴身中的「達浩集中營」標籤。圖/美聯社

琴身中的「達浩集中營」標籤。圖/美聯社

「希望小提琴」傳達生命的堅韌。圖/美聯社

「希望小提琴」傳達生命的堅韌。圖/美聯社